Monat: August 2013

Nimm das Herz in die Hand

Mit dem Weißdorn die Freiheit anstreben Wo sitzt seit alters her die Mitte der leiblichen und geistigen Person? Natürlich im Herzen. Es ist in der Empfindung der Menschen der Ursprungsort der Erkenntnis und des Wollens, der Weisheit und des Handelns. Read more...

...

Kinder sind ein großer Schatz

Das Leben von Beginn an fördern Mit bevorstehendem Schulbeginn sind momentan die Lehrer in aller Munde. Vom Dienstrecht bis hin zu Lehrerüberschuss mitsamt gleichzeitig eklatantem Lehrermangel in bestimmten Fächern und Schultypen. Jeder Spagat, der in dieser Frage gespannt wird, kann Read more...

...

Ausprobieren und so studieren

Kräutertinkturen selbst herstellen In meiner Gymnasialzeit war ich dem Physik- und Chemieunterricht gegenüber nur mäßig aufgeschlossen, so dass sich meine Begeisterung dafür eher in Grenzen hielt. Spannend war es dagegen allemal, wenn unser Professor im gut eingerichteten Saal samt Labor Read more...

...

Rose ohne Dornen

Die Pfingstrose im Rückblick Was schreibt denn der Kräuterpfarrer heute wieder zusammen? Na ja, im Waldviertel dauert die Zeit bis zur Blüte und Reife vieler Pflanzen meist etwas länger. Da kann es durchaus sein, dass die Pfingstrosen erst jetzt ihre Read more...

...

Straßen werden repariert

Und wer denkt an die Nervenbahnen? Von einem Ort zum anderen zu kommen, ist heutzutage ein Kinderspiel. Im städtischen Bereich können die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Wo dies in entlegeneren ländlichen Gebieten aufgrund schlecht entwickelter oder permanent reduzierter Infrastruktur nicht Read more...

...

Frühjahrsmüdigkeit im Herbst?

Oder einfach nur schlapp Alles andere als positive Motivation ist es, eine Betrachtung über die Müdigkeit zu halten. Man könnte nun eine Litanei anstimmen, die folgende Themen artikuliert: der Winterschlaf, die Frühjahrsmüdigkeit, die Folgen der großen Hitze samt Sommerdepression, der Read more...

...

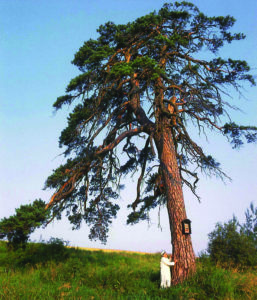

Charaktervoll und beständig

Die Kiefer ist mehr als nur ein Baum Der Sommer neigt sich allmählich dem Herbst zu. Die Tage werden schon merkbar kürzer und die Nächte wiederum frischer. Das lässt so manche Hitzegeplagte aufatmen. Dennoch ist noch genug vom Sonnenschein übrig, Read more...

...

Herrlicher Duft am Wegrand

Schmackhafte Beigabe in der Küche Lenkt man das Augenmerk auf den wissenschaftlichen Namen des Dosts, so hat die Bezeichnung Origanum vulgare einen bestimmten Grund, der in der alten griechischen Sprache zu entschlüsseln ist. Das hier in lateinischen Lettern transkribierte Wort Read more...

...

Pflanzenwissen erweitern

Ein Doldenblütler in höheren Lagen Wenn Zeit bleibt, greife ich gerne nach dem einen oder anderen älteren Werk der Kräuterkunde, um darin ein wenig zu schmökern. Bestechend detailgetreu sind darin oft die Abbildungen der einzelnen Pflanzenarten zu finden, so dass Read more...

...

Noch blüht der Quendel

Er duftet einfach himmlisch Ganz bescheiden schmiegt sich der kleinwüchsige Sand-Thymian (Thymus serpyllum), der auch Quendel genannt wird, an sonnigen und trockenen Stellen auf den Wiesenboden. Kommt man in seine Nähe, verrät ihn zudem das frische und würzige Aroma, das Read more...

...