Monat: September 2013

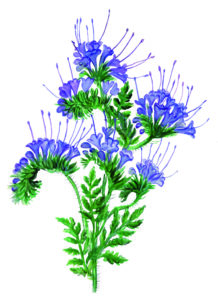

Blumengruß aus Amerika

Die Phacelie stellt sich vor Wer sich auf den Weg macht, der kann etwas erleben. Vielmehr begegnen dem reisenden und wandernden Menschen wiederum Gleichgesinnte und mobile Zeitgenossen, die man nicht getroffen und kennengelernt hätte, wäre man in den eigenen vier Read more...

...

Behütet sein

Die Kopfhaut profitiert von der Brennnessel Dem berühmten Prediger Abraham a Sancta Clara ist einmal folgende Feststellung über die Lippen gekommen: „Es gibt Köch’, die so säuisch mit den Speisen umgehen, dass man zuweilen so viel Haar in der Suppe Read more...

...

Gott loben und gut kauen

Die Nelkenwurz verleiht guten Atem Einen Schritt weiter gehen. Von den Lippen war gestern bereits die Rede. So beschäftigen wir uns heute mit der Mundhöhle. Das ist ein ganz besonderer Raum. Alles, was die Geschmacksnerven als köstlich empfinden, wird darin Read more...

...

Ein multifunktionaler Ort

Die Lippen formen unseren Mund Kleinkinder legen prinzipiell auf gutes Benehmen keinen Wert. Und schon gar nicht auf hygienische Vorschriften. Die Welt will eben erfahren werden, und das möglichst direkt, frontal und spürbar. Da ist es einfach zu wenig, nur Read more...

...

Tiefblau und wirkkräftig

Der Wacholder hat Zapfen in Beerenform Geht man durch einen Wald, der zum großen Teil mit Nadelbäumen bestückt ist, erblickt man über kurz oder lang Zapfen, die von hoch oben auf den Boden gefallen sind. Dabei handelt es sich meist Read more...

...

Damit wir nicht das Gesicht verziehen

Die Brennnessel ist mehr als ein Unkraut Ein Gesicht spricht mehr als tausend Bände! – Ja, oft genügt ein Blick in das Antlitz eines Hausgenossen oder Arbeitskollegen und wir wissen, wie wir dran sind. Natürlich kommt es auf die einzelnen Read more...

...

Nicht vom Dach fallen

Die Hauswurz findet jedenfalls Halt Sie ernten meine volle Bewunderung: sämtliche Berufstätige, die in meist schwindelnder Höhe agieren müssen! Dazu zählen Dachdecker genauso wie Zimmermeister, Spengler und ähnliche Meister ihres Faches. All diese Fertigkeiten werden einerseits benötigt und bergen gleichzeitig Read more...

...

Obwohl der Sommer vorbei ist

Schau trotzdem auf deine Haut! Wenn wir zum Arzt gehen, erwarten wir in den meisten Fällen eine möglichst präzise Diagnose. Oft ist es aber kein Kinderspiel, diese zu erstellen. Letztendlich zeigt jeder Mensch seine Symptome in einer je verschiedenen Art, Read more...

...

Ein warmes Bad, wenn die Nebel fallen

Wohltat mit dem Zinnkraut Wellness ist in aller Munde. Tu dir was Gutes und kurble dabei möglicherweise die Wirtschaft an! Es ist schon gut und recht, wenn mit großem Aufwand das eine oder andere Kurzentrum errichtet wird, um einerseits vielen Read more...

...

Verschieden dicke Haut der Menschen

Der Quendel stärkt die Nerven darunter Die jeweils subjektive Wahrnehmung ist und bleibt nun einmal subjektiv. Nichts desto trotz ist die eigene Empfindung eminent wichtig. Die ganze eigene Persönlichkeit und Charakterform kommt darin zum Ausdruck. Je nach Typ unterscheidet sich Read more...

...