Monat: Januar 2015

Schon heute an übermorgen denken

Der nächste Heuschnupfen und der Ysop Als Pfarrer wird man gerne im alltäglichen Smalltalk für das jeweilige Wetter verantwortlich gemacht. Grund genug, um damit ein wenig Spaß zu machen und die Mitmenschen zum Lächeln zu animieren. Wie lange jedoch der Read more...

...

Zwei Anliegen aufgreifen

Noch einmal die Topinambur beleuchten Es freut mich immer, wenn aufgrund dieser Gesundheitskolumne ein reges Interesse herrscht, etwas mehr über eine Pflanze oder eine Anwendung zu erfahren. Am vergangenen Sonntag war die schlanke Sonnenblume an der Reihe, die besser unter Read more...

...

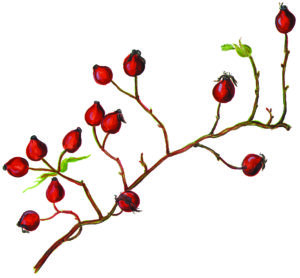

Winter und Depressionen

Die Hagebutte bringt einen Lichtblick Ein Szenario, das eigentlich nicht verwunderlich ist: Wolken, Nebel, Schnee und Regen. Das hat der Winter nun einmal an sich. Wenn früher auch der Boden für längere Zeit gefroren war, müssen wir uns anscheinend darauf Read more...

...

Auf den Hals nicht vergessen

Rosmarin und Milch im heilsamen Duo Geht es Ihnen auch so? Manchmal wünsche ich mir, mein Kopf würde direkt auf der Schulter drauf sitzen. Mir geht es aber hierbei nicht um seine äußere Form und Gestalt. Die Phasen, in denen Read more...

...Ein Bier vor dem Schlafengehen

Keineswegs in den Mund Frischluft tut gut, wenn man nach einer Zeit des geselligen Beisammenseins ein Wirtshaus verlässt. Das Gewand und unsere Haut samt den Haaren nehmen unweigerlich die dort vorherrschende Atmosphäre auf. Spätestens beim Nachhausekommen fällt das den Daheimgebliebenen Read more...

...

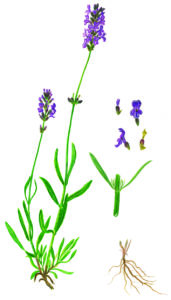

Pflege von unten nach oben

Mit Lavendel bei den Füßen beginnen Wer meint, dass die Schönheitspflege eine Entwicklung der frühen Neuzeit sei, geht weit irr. Die Archäologie hat schon bei den alten Ägyptern ganze Sets aus Fläschchen und Tiegeln zu Tage befördert, die einzig und Read more...

...

Die schlanke Sonnenblume

Topinambur unterstützt das Abnehmen Vor den Fenstern sind nun schon lange die Futterhäuschen für die Vögel angebracht. Da spielt sich oft ein munteres Treiben ab, wenn es darum geht, den besten Platz an der ornithologischen Labstelle zu erhalten. Dabei gilt Read more...

...

Die Butter vom Kopf nehmen

Johanniskraut und die Gesichtshaut Vielleicht fragen Sie sich, was die Überschrift zu bedeuten habe. Es gibt die Redewendung: „Wer Butter auf dem Kopf hat, sollte nicht in die Sonne gehen.“ Eigentlich ist damit gemeint, dass jemand, der ein schlechtes Gewissen Read more...

...

Das Alte aufbrauchen

Der Löwenzahn unterstützt Leber und Galle Winterschlussverkauf! – nach Weihnachten boomten die Einkaufszentren, weil das eine oder andere umgetauscht werden sollte. Oder viele haben die Feiertage abgewartet, um nach der Kaufsaison ein Stück zu wesentlich günstigeren Preien zu ergattern. In Read more...

...

Nicht gedankenlos vorbeigehen

Linden stehen uns auch im Winter bei Womöglich zählt es zu Ihren Vorsätzen, im begonnenen Jahr öfters einen Spaziergang zu machen. Bewegung bringt unserer Gesundheit auf jeden Fall einen Gewinn. Als markante Begleiter unserer Wege stehen die Bäume am Rand. Read more...

...