Monat: März 2012

Ein Sternenhimmel auf der Wiese

Die Gänseblümchen schmücken das Gras Väterchen Frost ist in diesem Jahr ganz schön tief in den Boden vorgedrungen. In meiner Heimat fehlte ja die schützende Schneedecke, die ein Vordringen der arktischen Temperaturen ins Erdreich hätte verhindern können. Das habe ich Read more...

...

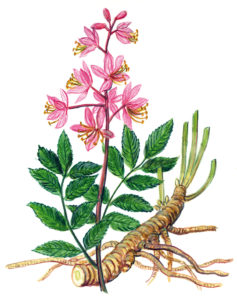

Selten und unter Naturschutz

Der Diptam verweist auf den Wert des Menschen Wer jetzt durch die Fluren meiner Waldviertler Heimat schlendert, bekommt noch nicht viel Grün zu Gesicht. Hier ein kleiner Ausflugstipp für Menschen in Gegenden mit milderem Klima: Wollen Sie den Frühling ein Read more...

...

Hatten Sie heute schon Kaffee?

Manchmal kann auch eine Tasse Tee nicht schaden Österreich kann auf eine gute und köstliche Tradition in Sachen Kaffee zurückblicken. Wie und was auch immer dieses belebende Getränk zu seinem Ruhm gebracht hat, viele von uns können und wollen auch Read more...

...

Das Gras nicht nur wachsen hören

Die Quecke hat eine wertvolle Wurzel Mit dem Frühling ist das so eine Sache. Einerseits freut man sich über das Sprießen und Keimen der Pflanzen, andererseits beginnt damit auch die zeitaufwendige Arbeit des Jätens, Mähens, Schneidens und Gießens. Will man Read more...

...

Gesundheit und Schönheit

Die Bibernelle kann beides unterstützen Zum Kümmel habe ich mittlerweile ein gutes Verhältnis. Würde man meine Mutter danach befragen, wie ich als Kind diesem Gewürz gegenüberstand, könnte sie den Lesern vielleicht manche Geschichte erzählen, wie ich beinahe vor Speisen mit Read more...

...

Große Bletschn am Bachufer

Meist sind es die Blätter der Pestwurz In der Erde liegen oft verborgene Schätze. Das erweist sich häufig in der Heilkraft der Wurzeln verschiedenster Pflanzen. Im frühen Sommer begegnet man am Wegrand oder an einem steinigen Ufer eines Baches großblättrigen Read more...

...

Man merkt, dass man einen Kopf hat …

Oft erst, wenn er schmerzt Die Zivilisation hat sehr viele Vorteile. Kaum einer möchte auf die mannigfachen Erleichterungen des Alltags verzichten, die unser gegenwärtiger Lebensstandard mit sich bringt. Leider hat der so genannte Fortschritt auch negative Folgen. Durch Bewegungsarmut und Read more...

...

Leuchtet am Wegrand

Der Rainfarn schmückt den Alltag Die Sonne bahnt dem Frühling den Weg. Es gibt auf unseren Wiesen und an den Wegrändern eine Pflanze, die gleichsam viele Sonnen widerspiegelt: der Rainfarn (Tanacetum vulgare). Die herrlich gelben Blüten sind jeweils in größerer Read more...

...

Ein zahmer Löwenschwanz

Das Herzgespann bringt Freude ins Leben Die Furcht erschüttert meist das Herz. Doch oft gibt es gar keinen reellen Grund dafür. Es wird nicht zu Unrecht als eine der höchsten Künste des Lebens angesehen, mit seinen ureigenen Ängsten und Furchtzuständen Read more...

...

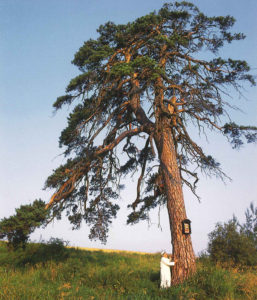

Die Lebenskraft der Bäume nutzen

Die Kiefer ist bescheiden und stark zugleich Welchen Wert hat ein Menschenleben? Das fragt man sich anlässlich häufiger Schlagzeilen von Katastrophen und grauenhaften Verbrechen. Man darf sich aber unter Bedingung eines starken Selbstwertgefühles fragen, was man von mir selbst brauchen Read more...

...