Monat: August 2018

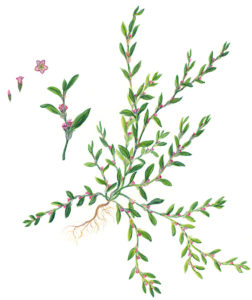

Den Stoffwechsel anregen

Am besten mit Vogelknöterich Wir brauchen nicht lange suchen, wenn uns der Sinn nach etwas Geheimnisvollem steht. Auf Schritt und Tritt begegnen uns Lebewesen, die wir wohl nicht gleich auf Anhieb ganz durchschauen oder ihre Vollzüge bis ins kleinste Detail Read more...

...

Dem Zahnfleisch zuliebe

Den Wundklee nutzen Um die menschliche Natur näher zu betrachten, ist es sinnvoll, sich über die einzelnen Bereiche, Gliedmaßen und Organe ab und an Gedanken zu machen. Dies spielt vor allem in der biblischen Spiritualität eine beachtliche Rolle. Denn immerhin Read more...

...

Gut für Knochen und Nerven

Dem Johanniskraut trauen Der Erntedank für die heimischen Heilkräuter liegt schon hinter uns. Seit dem Festtag Mariä Himmelfahrt sind die duftenden Sträußchen aus getrockneten Pflanzen ein Erweis der Wertschätzung all dessen, was der Herrgott uns direkt am Wegrand heranwachsen lässt, Read more...

...

Wenn Krampfadern schmerzen

Die Gundelrebe pflücken Wiesen und Wälder durften in der letzten Zeit aufatmen. Dort, wo Hitze und gleißender Sonnenschein regierten, verschaffte der Regen eine höchst willkommene Abwechslung. Wer auf einen vorübergehenden Wassernachschub nach langer Dürre vor allem reagiert, ist die niedrige Read more...

...

Die Morgenstunde nutzen

Mit Goldmelisse in den Tag einsteigen Wir Menschen sind wunderbar geschaffen. Das Staunen, das wir überaus mächtigen oder diffizil aufgebauten Naturphänomenen zollen, dürfen wir ruhig auch auf alles lenken, was uns selbst ausmacht. Dabei werden wir draufkommen, dass wir nicht Read more...

...

Für den Blasenbereich

Die Brennnessel hat sich bewährt Der Flüssigkeitshaushalt unseres Körpers ist ein lebenswichtiger Bereich. Das zeigt uns allein schon die Tatsache, dass wir zwar über eine längere Zeit auf das Essen verzichten können, nicht jedoch das Trinken vernachlässigen dürfen, da wir Read more...

...

Reinigendes unter der Erde

Im Seifenkraut entdecken Ein Gang durch die Natur zahlt sich allemal aus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel man bei einem einzigen Spaziergang durch Feld und Flur entdecken kann. Da gibt es eine Überfülle an Pflanzen, die der eine Read more...

...

Wenn der Hals kratzt

Die Käsepappel verwenden Geduld wird nicht unbedingt groß geschrieben in den Zeiten wie den unsrigen. Alles muss rasch gehen. In Sekundenschnelle werden weltweit Daten übermittelt und eine unübersehbare Menge unbedeutender Botschaften ausgetauscht. Das Internet hat es möglich gemacht. Vieles benötigt Read more...

...

Ein Kraut wörtlich nehmen

Der Augentrost als Unterstützung Nomen est omen – auch alle, die der lateinischen Sprache nicht mächtig sind, kennen diese Redewendung. Umgelegt auf ein qualitätsvolles Produkt könnte man es folgendermaßen übersetzen: was drauf steht, ist auch drinnen. Nun gut, bei Mutter Read more...

...

Blütenpracht für die Haut

Das Leinkraut steht bereit Je mehr das Jahr an Tagen, Wochen und Monaten voranschreitet, verändert sich dementsprechend auch die Vegetation auf naturbelassenen Flächen sowie auf agrarischen und forstlichen Nutzarealen. Wenn z. B. das Getreide geerntet wurde, bietet sich ein neues Read more...

...